尋找就業最優解

在保證較高經濟增速前提下,強化數字經濟對靈活就業的推動作用,有助於提升中國就業質量,從根源上解決勞動力市場的階段性癥結。

文丨程實、高欣弘自去年下半年經濟下行壓力加大以來,中國勞動力市場的結構型矛盾已逐步凸顯,主要體現在青年就業難、服務業收縮、自僱比例高以及供需不匹配四個方面。而隨着當前疫情反彈超出預期,結構矛盾轉化爲整體壓力的可能性正在逐漸加大。對此,近期政策層面的就業保障已經打好提前量,各部門密集出臺針對受衝擊市場主體的就業兜底政策,內容涵蓋穩崗位、提技能、防失業等。現階段就業的最優解即是在保證較高經濟增速的前提下,以直達性政策緩解結構型矛盾,進一步強化數字經濟對靈活就業的推動作用。一方面,去年下半年GDP季度增速與失業率的同步下行或是由於指標覆蓋面窄且相對滯後,維持較高的經濟增速仍是穩定就業大盤的基本保證;另一方面,勞動力市場的結構型矛盾在產業升級轉型過程中無法避免,爲短期就業均衡而改變經濟增質路徑反而會積蓄長期就業壓力,針對性的紓困政策是緩解就業壓力的高效舉措。中長期來看,加快推進數字經濟發展有助於提升中國就業質量,從根源上解決勞動力市場的階段性癥結。系統性觀測當前就業壓力,四處結構型矛盾值得關注如果僅從宏觀數據看,中國的就業形勢似乎無需太過憂慮,城鎮調查失業率雖自去年四季度以來有所升高,但考慮季節性影響仍在可控範圍。此外,央行調查的一季度當期就業感受指數也出現小幅回升,認爲“形勢較好,就業容易”的佔比上升至14.2%。然而,如果觀察細項數據,我們就會發現當前中國不同行業、不同年齡羣體的分化正在日益加大,整體平均水平已經很難反映勞動力市場全貌,同時隨着疫情不確定性因素的演變,結構型矛盾轉化爲整體性壓力的可能性正在逐漸加大。首先,青年失業率高企。2021年下半年,25-59歲人口調查失業率已經回到疫情前水平,而16-24歲人口調查失業率卻居高不下,2022年2月達到15.3%。今年高校畢業生數量將首次突破1000萬,而央企校招名額大概率因精簡編制而繼續降低,原本承擔大量校招任務的互聯網、教育行業持續萎縮,青年就業壓力不容小覷。第二,服務業就業收縮。在平臺經濟催生的新業態下,服務業成爲吸納經濟結構轉型過程中失業人羣的主要端口,但疫情對服務業造成直接衝擊。自2020年疫情以來,服務業PMI的從業人員指數始終處於榮枯線之下,且與製造業與建築業的從業人員指數分化明顯加劇。第三,自僱比例高,抗衝擊能力較低。按2億靈活就業人數換算,中國的自僱比例達到14.2%,而OECD數據顯示,發達國家自僱率一般都較低,2020年美國僅爲6.3%。雖然靈活就業已成爲解決失業問題的重要方式,但在面臨外生衝擊時的收入下降也會更明顯。2020年疫情發生以來,無論是人均可支配收入總量還是工資性收入,兩年複合同比增速均有所放緩。第四,就業難與招工難並存。全國職業的供求分析顯示,2021年求人倍率達到1.5以上的高位,表面上看勞動力市場供不應求,但實際可能是崗位所需技能不匹配導致部分人羣退出求職市場。2021年9月全國職業需求人數下探至402.4萬人,比2020年同期同比下降5.4%,求職人數則下探至263.5萬人,爲近8年來最低。圖1:中國勞動力市場的四處結構型矛盾

資料來源:Wind, OECD, ICBC International

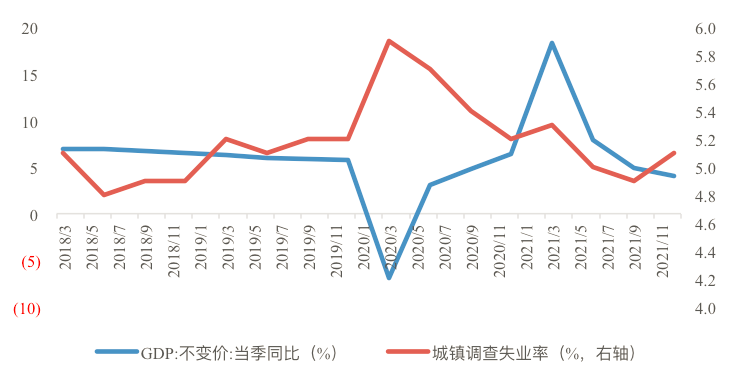

維持較高的經濟增速仍是穩就業的基本保證過去10年中國經濟波動程度不斷平滑,GDP季度增速逐漸放緩,但城鎮登記失業率不升反降,由2013年的4.1%趨勢性下降至疫情前3.6%左右的水平。另外根據我們計算,每百分之一GDP增速能夠帶動的新增就業人數也不斷上升,由2013年的168萬人上升至2019年的225萬人,這體現出中國經濟發展的質量顯著提升,經濟增速成果持續與人民羣衆共享。當中國經濟體量逐漸增加時,經濟增速的下行不可避免,也自然不會對就業產生額外的負面影響,但這並不意味着就業可以脫離經濟增速存在。當經濟下行壓力顯著加大時,就業仍會面臨考驗。2021年下半年經濟下行壓力加大,城鎮調查失業率與GDP季度增速同步下行的主要原因有兩個:第一,失業率對經濟增速的反應存在滯後效應。企業一般會根據多期趨勢性變化評估未來的經營預期,對人員配置的調整存在一定滯後性。自2021年10月以來,城鎮調查失業率已開始逐步上升。第二,城鎮調查失業率統計範圍有限,未能反映勞動力市場全貌。自2018年城鎮調查失業率首次發佈以來,期間波動一直很小,即使在2020年二季度最高點也僅爲6.2%,較2019年年底僅上升1%。相較之下,美國失業率曾在疫情期間一度飆升至14.7%,隨經濟復甦日前已下行至3.6%。除了中國勞動力市場自身穩定性更強的因素外,接近2億的農民工失業就業情況未被統計在內可能也是一大原因,回到農村的農民工被直接視爲第一產業就業,而非失業。數據顯示,2021年底農村外出務工勞動力人數爲1.71億,相較2019年同期減少了253萬人,而疫情前外出務工人數一直保持增長態勢。若我們更直觀地統計規模以上企業的員工數量變動情況,就會發現2021年下半年隨經濟下行壓力的逐步加大,各企業已着手調整人員配置。年報數據顯示,2021年所有A股上市公司增加的員工人數明顯減少,較2019年減少招聘約47000人,大約有近40%的公司比疫情前縮減了僱員規模。而小微企業則一般通過企業的整體退出影響就業,根據2021年中國企業創新創業調查報告,7.8%的抽樣中小微企業已確認退出市場,57.3%無法確認是否存活。因此,城鎮調查失業率的低波動性或許低估了當前就業形勢的嚴峻程度,穩增長力度的加碼有其必要性。圖2:2021年下半年失業率與GDP增速同步下行

資料來源:Wind, ICBC International

結構型矛盾還需針對性政策求解,數字經濟對提升中國就業質量具有長期意義中國經濟正處於減速增質的關鍵階段,產業結構升級作爲一種創造性破壞,自然會帶來結構性失業的問題。我們既要高度重視上述結構性矛盾對民生造成的潛在影響,也要認識到它們在中國產業轉型升級過程的存在必然性。如果爲了緩解結構型矛盾而重回粗放型的經濟發展模式(比如大力發展勞動密集型產業以增加就業崗位),那麼的確能夠快速解決短期就業問題,但在長期轉型過程中勢必積蓄更多就業壓力,使得勞動力市場在面對外生挑戰或產業出清時變得更爲脆弱。因此從保就業角度看,我們也不認爲今年的穩增長政策將絕對依賴於老基建與房地產,邊際放鬆並不代表趨勢的轉變。目前看,政府近期推出的一系列針對服務業、中小企業等風險敞口較大市場主體的就業兜底措施及時有效,不僅能夠直接降低疫情衝擊對就業的短期衝擊,還防範了局部裁員向大規模失業傳導發酵的潛在風險,直達性政策力度有望持續加大。從中長期看,我們認爲發展數字經濟將成爲提升中國就業質量的重要途徑。第一,數字經濟對創新思維及專業技能要求較高,因而人才整體呈現年輕態特徵,拓展數字經濟產業集羣不僅有助於發揮年輕人的創新精神開拓新的經濟潛能,同時也能從根本上改善青年失業高企的現狀。第二,數字經濟的新型基礎設施還處於建設紅利期,勞動力需求大。過去十年,平臺經濟在中國非但沒有加劇失業,反而起到了服務業勞動力蓄水池的作用。一方面,以快遞、外賣、維修爲代表的勞動密集型產業對專業技術要求低,大量吸納了中低端勞動者,另一方面,以直播、短視頻爲代表的創新型行業催生了創作者經濟的業態,降低創業門檻,在經濟轉型過程中部分緩和了結構性失業的矛盾。統計數據顯示,2019年中國數字勞工平臺從業者佔就業人口的比重達到9.7%,顯著高於其他國家。雖然當前平臺經濟對服務業的改造已基本完成,但隨着數字經濟邁入工業互聯網時代,算力、人工智能、數據中心等新型基礎設施建設將催生全新的勞動力需求,如能對中低端勞動力組織大規模基礎技能培訓,將對穩就業、穩增長起到互促共振作用。第三,數字經濟有助於增強企業抵禦物理風險的能力,提升就業韌性。當前疫情防控之下,公路物流停滯是中小企業經營遇阻的主要原因,但根據中港協數據,我們也觀測到能夠實現自動化裝配的碼頭吞吐量受影響相對較小。因此,發展數字基建以推進物流運輸自動化,將提升廣大市場主體的抗擊風險能力,從而穩定就業基本盤。第四,數字經濟對經濟增長有放大倍增的作用。在數據要素的加持下,每單位人力資源所創造的價值有望大幅提升,以此實現人均可支配收入的可持續增長。

參考文獻

1. 2021年中國企業創新創業調查報告,中國企業創新創業調查聯盟2. Dulko, V. , & Knysh, V. . (2018). Gig economy: good or bad influence on the economy of the state?

本文僅代表作者本人觀點程實系工銀國際首席經濟學家;高欣弘系工銀國際宏觀經濟分析師。

責任編輯 馮濤 tao.feng@ftchinese.com圖片來源 Getty Images、作者提供

Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.

👍